懸垂下降講習を受講したので、その覚書です。随時加筆して、見やすくしていきます。

懸垂下降の方法

- セルフビレイを取る

- ロープのセット

- バックアップ(フリクションノット)のセット

- 下降器のセット

- セッティングの確認

- セルフビレイの解除、下降開始

そのままでは降りられないような滝や崖に出会った時に安全に降りる手段として、懸垂下降は非常に有用だと思います。

ですが、少しの失敗が即、死につながる危険な技術でもあります。

ヒューマンエラーは必ず起きるものと肝に命じ、バックアップを常に備えた安全な技術を習得する必要があります。

1、セルフビレイを取る

懸垂下降の支点というのは、要は崖っぷちです。

作業中の墜落事故も多いようなので、必ず作業前にセルフビレイを取ります。

ハーネスにつながっているスリングやPASなどのセルフビレイコードを、支点などに安全環付きカラビナで固定しておきます。

2、ロープのセット

支点構築の方法ついてはここでは省略。

終了点など、人工の支点があればそれを利用。

自然のものを利用する場合は、生きた立ち木が信頼度が高い。

下降にロープを回収するために支点にはノットで結びつけるのではなく、ロープを折り返して跨がせる。

ロープ末端は下降器からすっぽ抜けるのを防ぐために、オーバーハンドノットを2つくっつけて結んでおく。この時、末端は50cm程度残しておく。

以前、ネットで下降の方法を調べていた時に、このすっぽ抜けというのが理解できなかったのですが、画像で示すとこんな感じです。

日本フリークライミング 協会でも、すっぽ抜けによる墜落と思われる事故が報告されています。

ロープの投下

ロープを下ろすときには声かけが必要。

「ロープ下ろします」など下に向かって叫んでから、「ロープダウン!」とロープを落とします。

声かけと同時に落とすのは、逃げられないので意味ない!

ロープ自体は柔らかく、直撃したからといって怪我をするわけではないですが、下に不安定な体勢のクライマーがいたり、ロープ投下による落石事故を防ぐための声かけです。

ちょっと恥ずかしいですが、きちんと大声で!

使うのは50mか60mのロープであることが多いと思います。

一度にまとめて投げると途中でひっかかったり、絡まったりする可能性があるので、半分を首に、もう半分を手にまとめるなどして、末端以外の部分を投下。次に、末端側を投げ落とす、という風にすると引っかかりにくくなります。

傾斜が緩い場合などは、束ねたロープを体に固定しながら降りていくことも有効です。

たすき掛けのようにしてしまうと、万一の時に首に引っかかる危険性もあるので、手元で持っておくのが安全です。

ロープを連結して下降する場合

下降の距離が長いときや、短いロープが2本の場合ロープを連結して下降することも可能です。

連結はオーバーハンドノットを2回くっつけて連結します。

エイトノットは頑丈そうですが、ロープが裂ける方向に力が加わると結び目が変形して結びが解けてしまうのでNG。

フィッシャーマンズベントも頑丈ですが、ロープ回収時に引っかかりやすくなります。

オーバーハンドノットであれば、結び目と反対側が真っ平らになるので、岩角などに引っかかった場合も、するっと抜けやすくなります。

ロープ同士の太さが違う場合は太い方を支点にかけます。

なぜかというと、下降中のロープの痛みを防止するためです。

下降中は細い方のロープが摩擦が少なく早く流れていくので、太い方のロープが下がって、細い方のロープがずりあがるような動きになります。この時、太い方を支点にかけておくと結び目が支点に引っかかるので、それ以上ロープが流れなくなります。

逆に、細い方を支点にかけてしまうと、結び目が下がりながらどんどん細い方のロープがずり上がり、支点との摩擦でロープが痛み、最悪の場合ロープが切れてしまいます。

回収のときにも、引っ張る方を間違えると結び目が支点に引っかかってしまいますが、太い方を支点にかけるということをルール化しておけば、引っ張るロープを間違えないというメリットもあります。

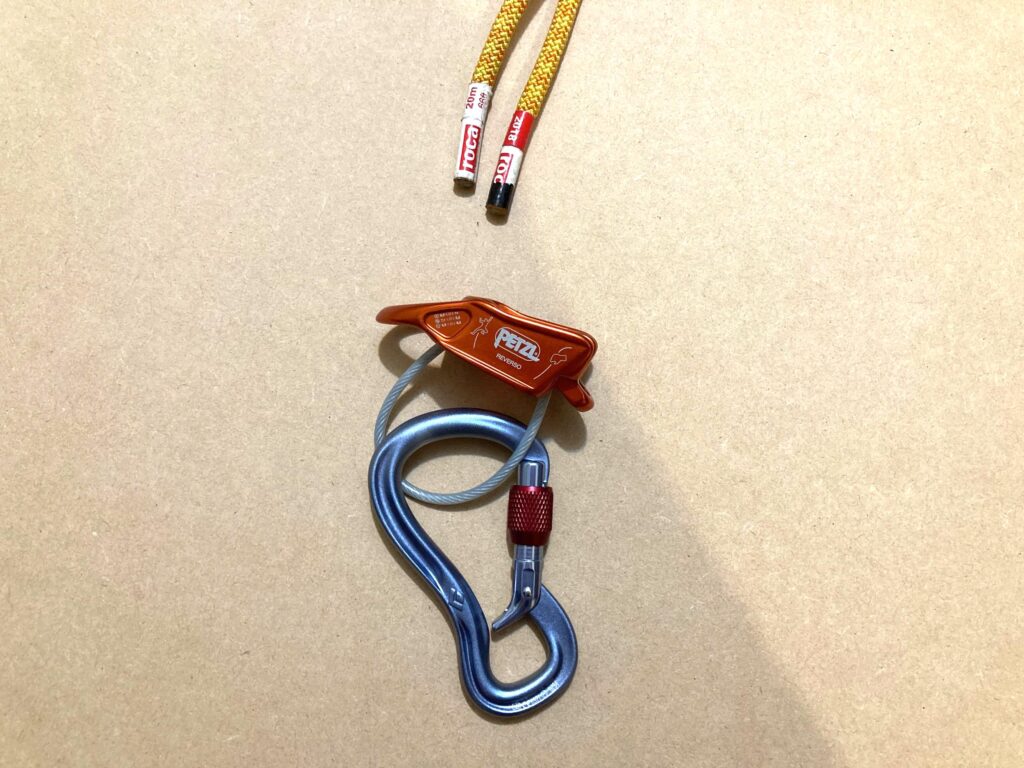

3、バックアップのセット

下降途中に手をはなしても、墜落しないためのものなので面倒がらずに必ず取りましょう。

下降器をセットする前に、バックアップをセットします。

マッシャーをハーネスのビレイループに結んでおくのが簡単で操作もしやすいです。

フリクションノット用のコードは6mmコード150cmをダブルフィッシャーマンで結んで自作することもできますが、エーデルリッドから出ているアラミドコードスリングを使うのがオススメです。

強度も高くて、細いのでしっかり効きます。

懸垂下降には必ず必要なので、1本持っておくと便利です。長さは60cmか40cmがオススメです。

60cmであればマッシャーで5巻くらいさせてちょうど良い長さになります。

バックアップのフリクションノットは下降器に接触しない長さでセットしてください。(下降器の取り付け位置でも調整可能)

フリクションノットが下降器に接触してしまうと、手を離してしまった時にフリクションが聞かずフリーフォールしてしまいます。(危険!)

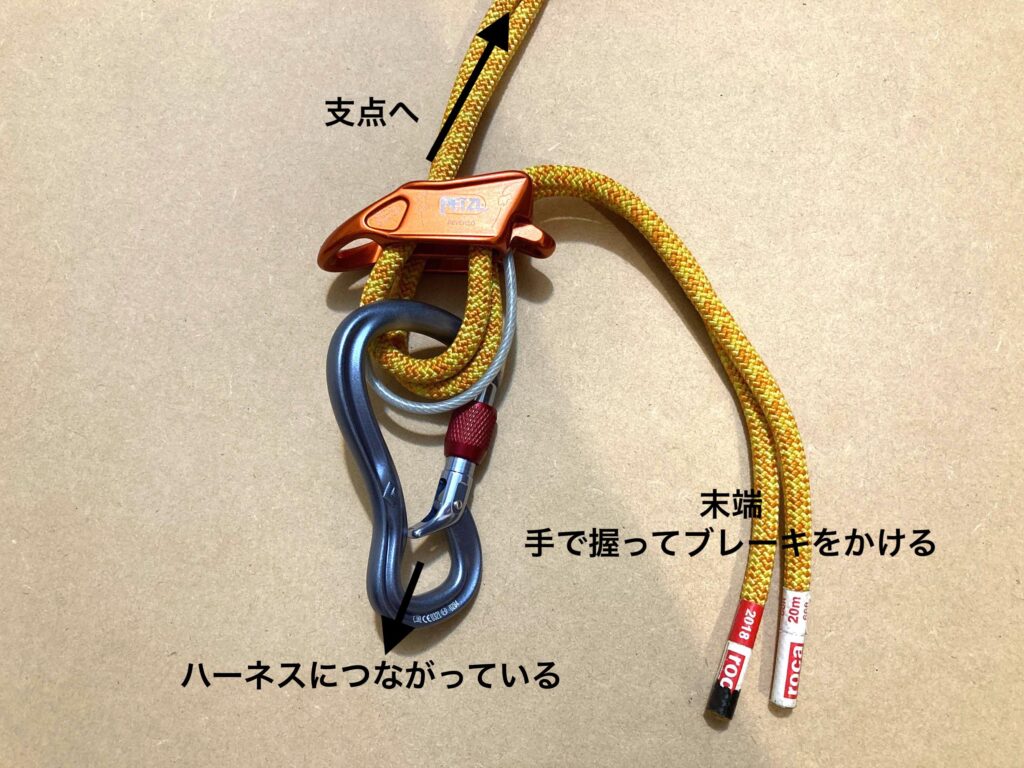

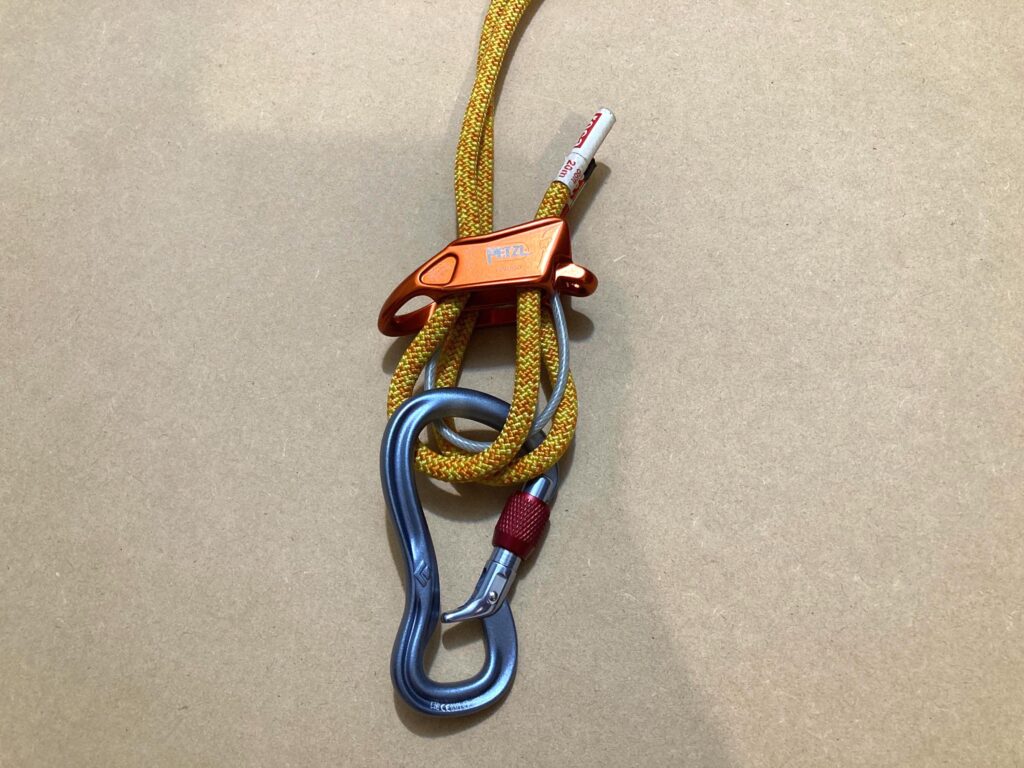

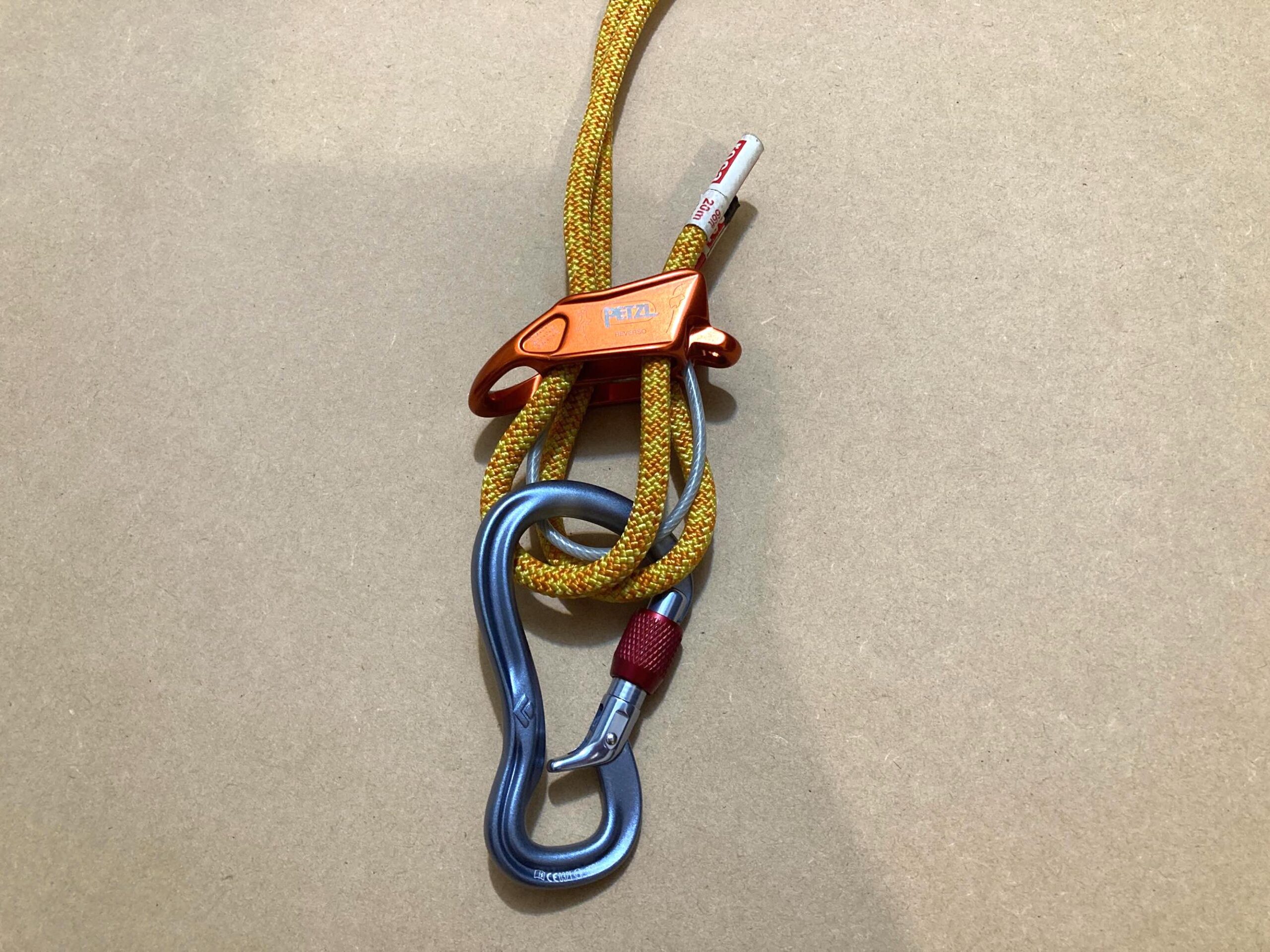

4、下降器のセット

下降器はペツル のルベルソ、もしくはATCが良いです。

片面にギザギザがついていて、ロープの摩擦を増やしてくれるので小さい力で下降のスピードをコントロールできます。

下降器はビレイループに直接つけるのではなく、PASやスリングなどで、少し延長したところにセットします。このとき、自分の手の届く範囲にセットしないと、登り返しの時やロープにトラブルが生じた時など下降器を操作できなくなるので注意。

先にフリクションノットをセットしておくことで、下降器のセットは楽になります。

ロープは自重で崖下に垂れ下がっていますが、重さは2〜3kg分くらいあります。

下降器にセットする際にロープにたるみを作る必要がありますが、ロープの全量を持ち上げながら作業するのは大変です。

フリクションノットから支点側に出ている部分を引っ張り上げると、ロープが重さで下に惹かれてもフリクションノットで固定されるので、下降器にセットしたい部分のたるみが維持されます。

下降器は落下防止のため、カラビナから外さずにロープをセットします。

カラビナのゲートは利き手(ロープを制動する手)と反対側にしておきます。

ゲートが事故で開くのを防ぐためです。

また、下降器は自分側にロープの割れ目が来るようにセットしておくと、下降中のロープの状態を目視することができて安全です。

ですが、ビレイで使うときの向きとは反対になるので、セット時には注意。

5、セッティングの確認

下降器がセットできたらすぐにセルフビレイを解除して下降したいですが、その前に必ずセッティングを確認します。

目視で結びセットを確認し、下降器とフリクションノットを支点に近づけ

目視で結びとセットを確認し、下降器をフリクションノットを支点に近づけたあと、ロープに体重をかけフリクションノットが効いていることを確認します。

6、下降開始

セッティングに問題がないことが確認できたら、加工を開始します。

利き手でロープの末端側を掴んで腰の位置で握ります。反対の手でフリクションノット を押し下げるようにするとロープが流れ、下降することができます。

下まで降りたら、下降器を解除します。

2人以上連続で降りる場合は、最初の人が降りた段階でロープを軽く引っ張ってもらい、このままのセットで回収できそうが確認します。

摩擦が大きくてロープが引けない場合などは、上に残っている人がロープのセットをし直します。

全員降り切ったら、ロープを回収します。

文字で書くと煩雑でわかりにくいですが、実際のセットとしてはそれほど難しいものではありません。

しっかり習得して、安全な登山に役立てたいです。

コメント